可不の楽曲を作ってみたいなあ。でもボカロではないとか、使い方とかよく分からないことが多いから不安だなあ。初心者でも使いこなせるようになるかな?

上記のような人向けの記事です。

本記事の内容

・可不の具体的な使い方

・可不エディターの画面の見方

・パラメータ調整で可不をリアルに歌わせる

・可不の声質の変え方

本記事の信頼性

この記事は、現役のプロ作曲家(兼ボカロP)の161P(@_161P)が書いています。

僕のYouTubeチャンネルでもDTM系の解説をよくしているのでよろしければぜひそちらもチェックしてみてくださいませ。

可不の人気っぷりがとまりませんね。この記事を読んでいるあなたも「可不を使ってみたいな」と思っているはずです。

でも可不は厳密にいうとボカロではないですし、使い方も普通のボカロとはちょっと違ったりと、ちょっと不安な点が多いですよね。

そこで今回は、現役ボカロPである私161Pが、可不の使い方を初心者にもわかるように解説をしていきます。

この記事を読み終える頃にはきっと可不の使い方が上手くなっているはずなのでぜひ安心して読み進めてください。

なお、この記事の内容は実は動画でもまとめておりますので、こちらもあわせて参考にしてみてくださいませ。

目次

可不の具体的な使い方

ここからは可不の具体的な使い方を解説していきます。

可不の使い方:最初にすべき設定

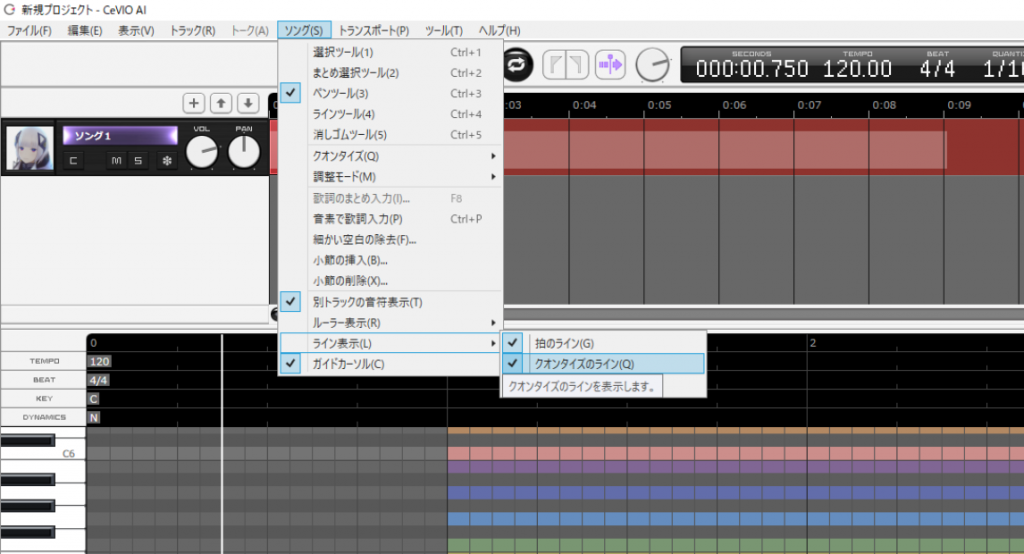

結論:「ソング→ライン表示→クオンタイズのラインにチェック」を入れておきましょう。

これで格段に打ち込みやすくなります。

w

w

可不のエディターの基本的な見方

エディターで重要になるのは以下の4つだけです。

①オーディオトラックパート:可不トラックやDAWで作成したインスト音源などをここに配置する。ボリューム調整やパン調整など簡易的なトラック調整ができる。

※オーディファイルの読み込みはドラッグアンドドロップで可能です。

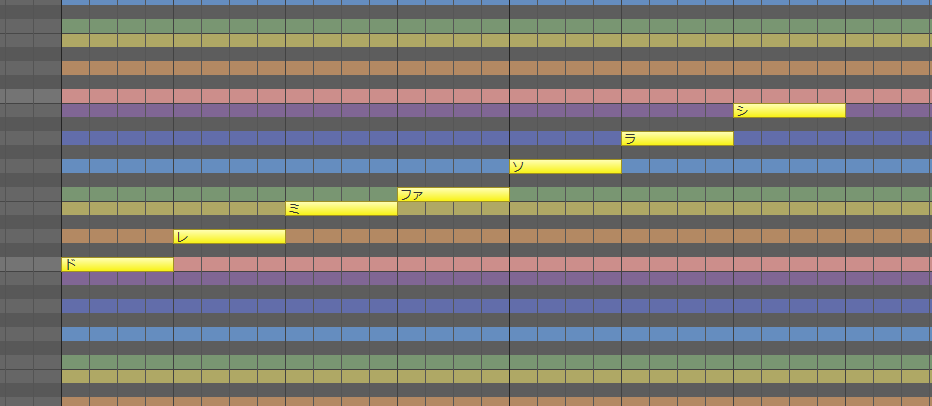

②ピアノロールパート:横軸が時間、縦軸が音の高さ。ここで可不の歌詞やメロディを打ち込むことができる。

③調声パラメータ:ビブラートの設定、ピッチの設定、発声タイミングなどを調整する

④声質変更パラメータ:声質を変えることができる(ちなみに声の変化は微妙に変わる程度)

可不の使い方:打ち込み編

打ち込み方法は以下の2通りです。

①マウスで1つずつ打ち込む

②DAWなどで事前に作っておいたメロディファイルを読み込む

個人的には②のやり方がおすすめですね。曲を作るときはだいたいDAW上でメロディを打ち込んでいると思うので、それをそのまま可不に読み込ませましょう。

MIDIファイルはどうやって読み込ませるの?

ピアノロールのところに任意のMIDIファイルドラッグアンドドロップすることで読み込ませることができます。

可不の使い方:調整パラメータの設定

③の調整パラメータで大切なものは以下のとおりです。

・PIT

・VIA

・VIF

1つずつ解説していきます。

可不の使い方:ピッチ調整

PITはピッチをいじるためのツールです。可不はわりとピッチは安定しているので、ピッチ補正という目的でいじることはあまりないと思います。

どちらかというと「次の音程に移るまでにかかる時間と高さを調整する」という目的で使うとかなり上手に歌わせられるようになるかと思います。

※緑色:ベタ打ち状態のピッチ。黄色:後から調整したピッチ。

可不の使い方:ビブラートの調整

ビブラートの設定はちょっと特殊です。以下の2つを組み合わせて、そのバランスによって効き目を変えます。

①VIA:ビブラートの振れ幅

②VIF:ビブラートの周期

ビブラートの振れ幅と周期

振れ幅と周期のイメージは以下の通りで、2つの組み合わせによってビブラートの音の高さや長さを調整します。

振れ幅は音の高さなので、値を大きくすればするほど、高いところから急降下してそれからまた急上昇した極端なビブラートになります。

周期は長さです。周期を長くすれば、あ↑~あ↓~あ↑~あ↓とゆったりなビブラートになります。短くするとアアアアアってなります。

なお、それぞれどのくらいの値が適切かというと、目安的には以下のとおりです。

振れ幅:60sent~120sent

周期:3Hz~6Hz

上記ぐらいの範囲で設定すると自然なビブラートになります。

個人的には振れ幅は一度決めたら固定して、あとは周期で調整するというやり方が安定すると思います。なぜなら、例えば以下のようなサンプルのように、周期をどうするかによって印象が大きく変わるからです。

周期は短くすると、おばあちゃんのようにアアアアアとなるので、サンプル2のように少し長めにしておくのが良いと思います。

サンプル1

【振れ幅78sent,周期7Hz】

サンプル2

【振れ幅78sent,周期3.61Hz】

なお、振れ幅と周期を打ち込む際は、以下のように音符のちょうど真ん中以降から入力するほうがきれいなビブラートになることが多いです。

可不の使い方:歌い方を変える強弱記号

基本的にはここまでで解説してきた「PIT,VIA,VIF」を使うだけで、かなり細かく設定ができます。

もっと細かく設定したい場合は、強弱記号を使うと良いでしょう。赤枠でダブルクリックすると「強弱記号のプロパティ」が表示されます。

デフォルトではNになっています。

強弱記号のそれぞれの意味は以下の通りです。

可不の強弱記号の意味

ff(フォルテシモ):ごく強く

f(フォルテ):強く

mf(メゾフォルテ):やや強く

N(ニエンテ):通常

mp(メゾピアノ):やや弱く

p(ピアノ):弱く

pp(ピアニシモ):ごく弱く

ちょっと大変ですが、これらの任意の場所に入れてあげることで、可不の歌の表現を広げることができます。

可不の使い方:声質変化

④の声質変化パラメータについて解説します。といっても、文字通り声の質を変えるだけです。

【通常】

【声質変化+1.00】

【声質変化-1.00】

正直、変化がかなり微妙です。おまじない程度でいじる程度ですね。とはいえ、周波数帯域については変化しているように感じます。

つまりはEQのしやすさには関係してくるので、楽曲に合わせていじると良いかもしれません。

可不の使い方は難しいが楽しい

というわけで今回は可不の使い方を解説してきました。

初音ミクV4Xなどと違って、ほとんど手動で設定していくのでちょっと大変です。でも、それが楽しいですよね。

ボカロPによって声質がかなり変わり、アイデンティティが出せるボイスといえるでしょう。

みなさんもぜひ可不の楽曲にチャレンジしてみてくださいませ!

なお、作曲のやり方については以下の記事で解説しておりますのでぜひ参考にしてください。

161P

最新記事 by 161P (全て見る)

- 【初心者向け】CeVIO AI 可不の使い方をボカロPが解説 - 1月 7, 2022

- 【完全初心者向け】作曲のやり方・手順をボカロPが解説 - 1月 6, 2022

- 【2022年】今年こそボカロPになろう!初心者におすすめのボカロはこれだ! - 1月 5, 2022